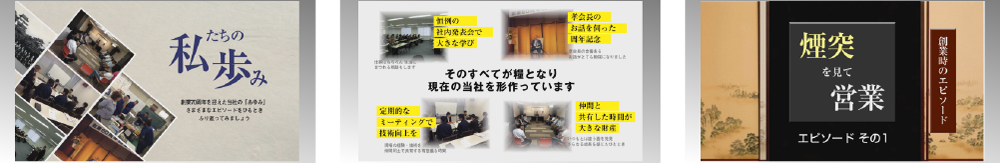

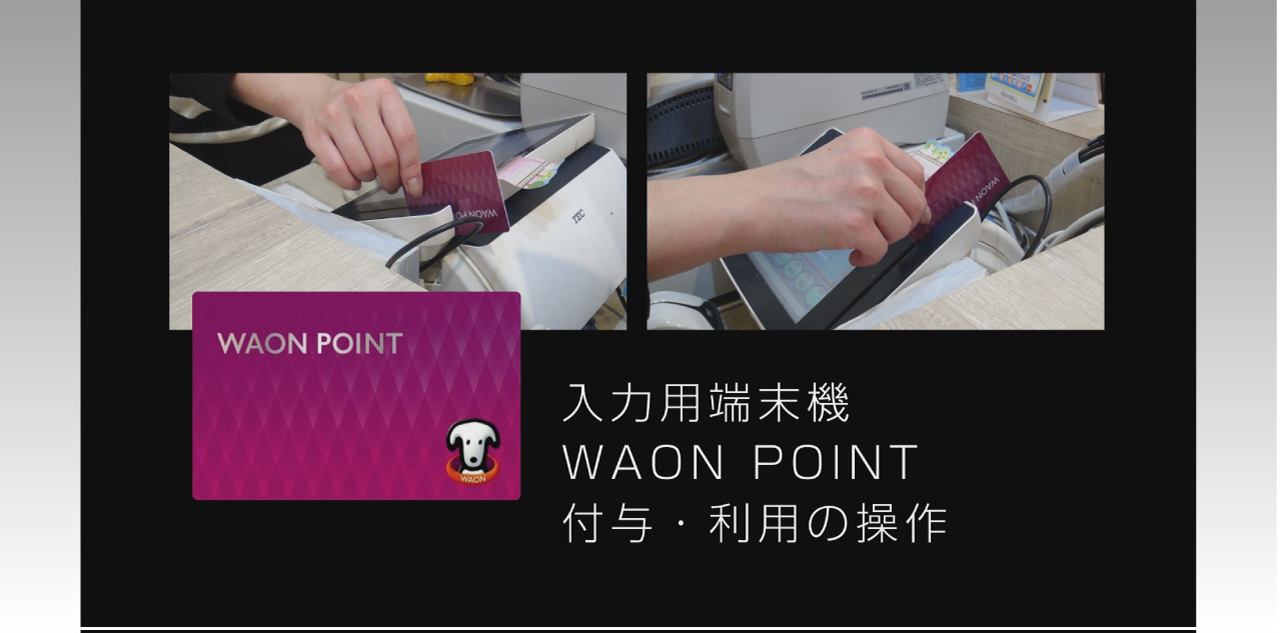

グラフィックな造作

各種カードの種類の違いを説明する画面です。ポイントは「グラフィックな造作がなされている」点。実際の画面ではモーションも反映しています。見て美しい画面は、学習意欲も高まるものです

立体的に話題展開

生の撮影画像を淡々と見せるのもいいですが、一方でこうしたマルチ画面も適宜反映していくと効果的です。表現が立体的になりますし、講義内容の理解をよりスムーズにしてくれます

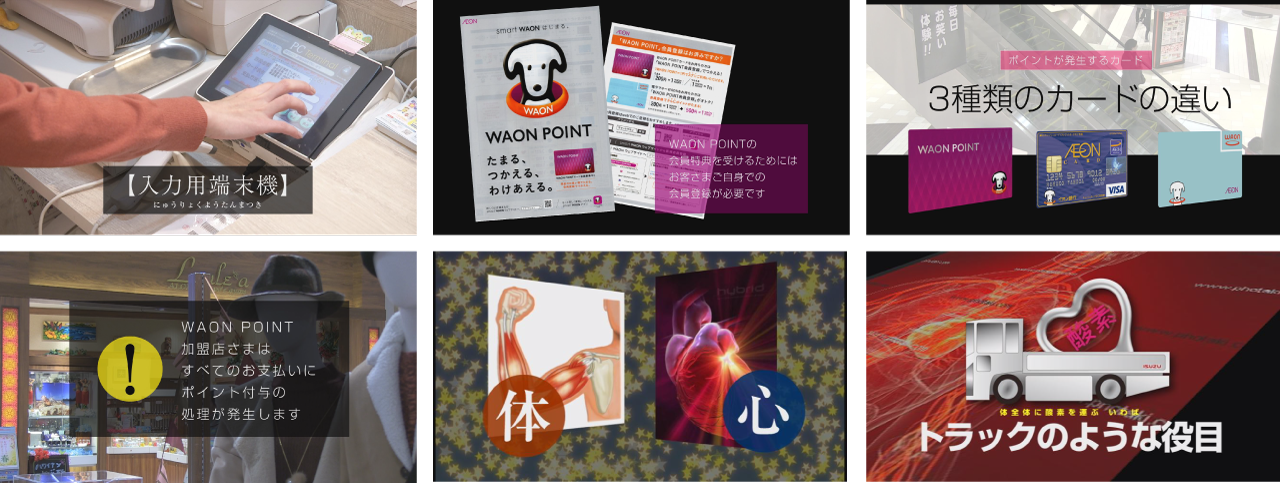

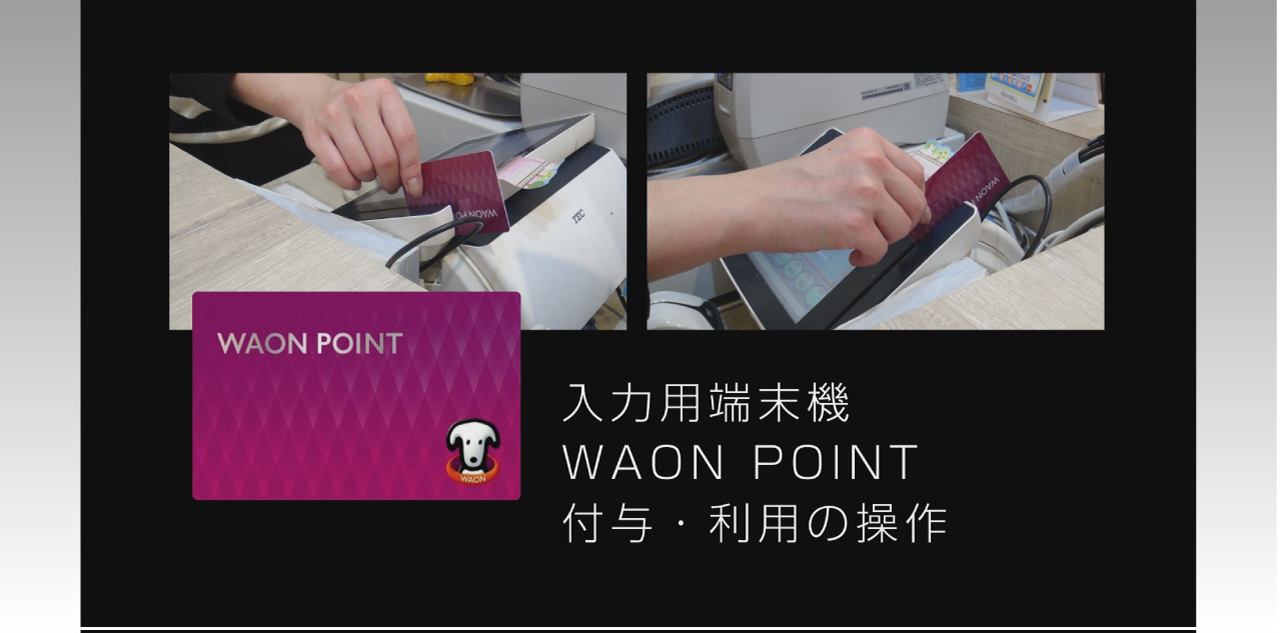

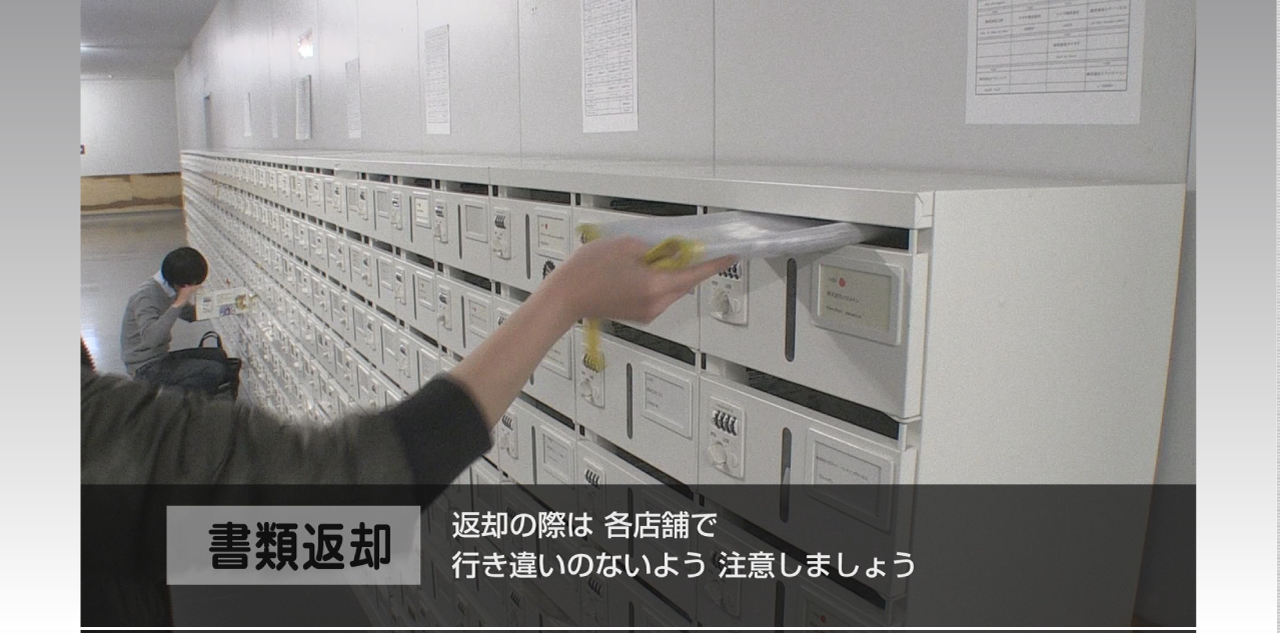

動作を具体的に提示

動画ならではの見せ方が、こうしたステップ式の画面割です。同じカードスキャンでも「ひと工夫」ある見せ方をするだけで、受講生の理解の度合いが変わってきます。やはり大事なのは作り手の創意です

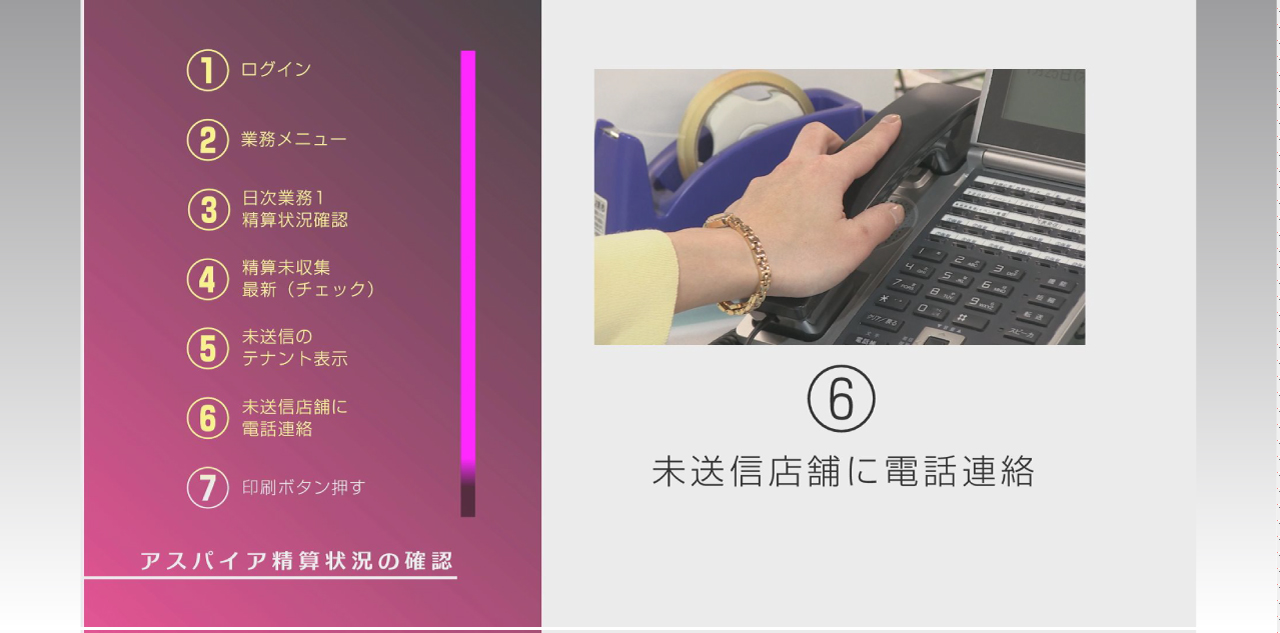

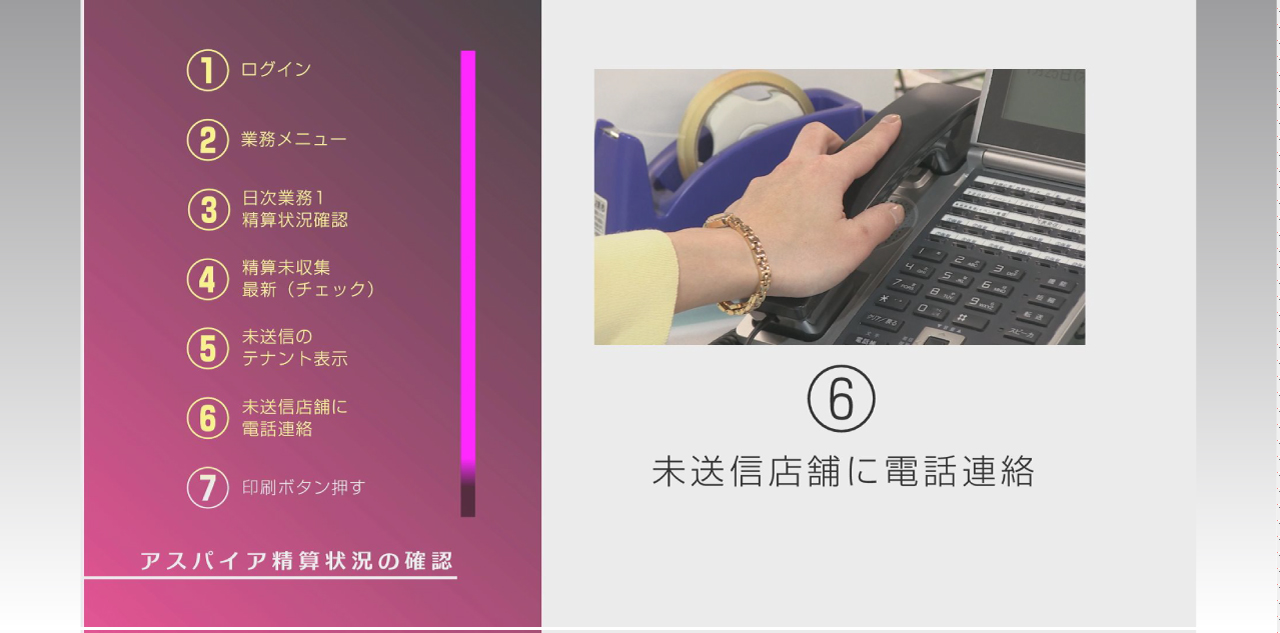

作業ステップ分類

「順を追って処理していく」作業のレクチャーでは、ステップ解説が必須となります。こうした説明にも動画・グラフィックが効果的。実際の撮影画像とステップ連動する画面をデザインします

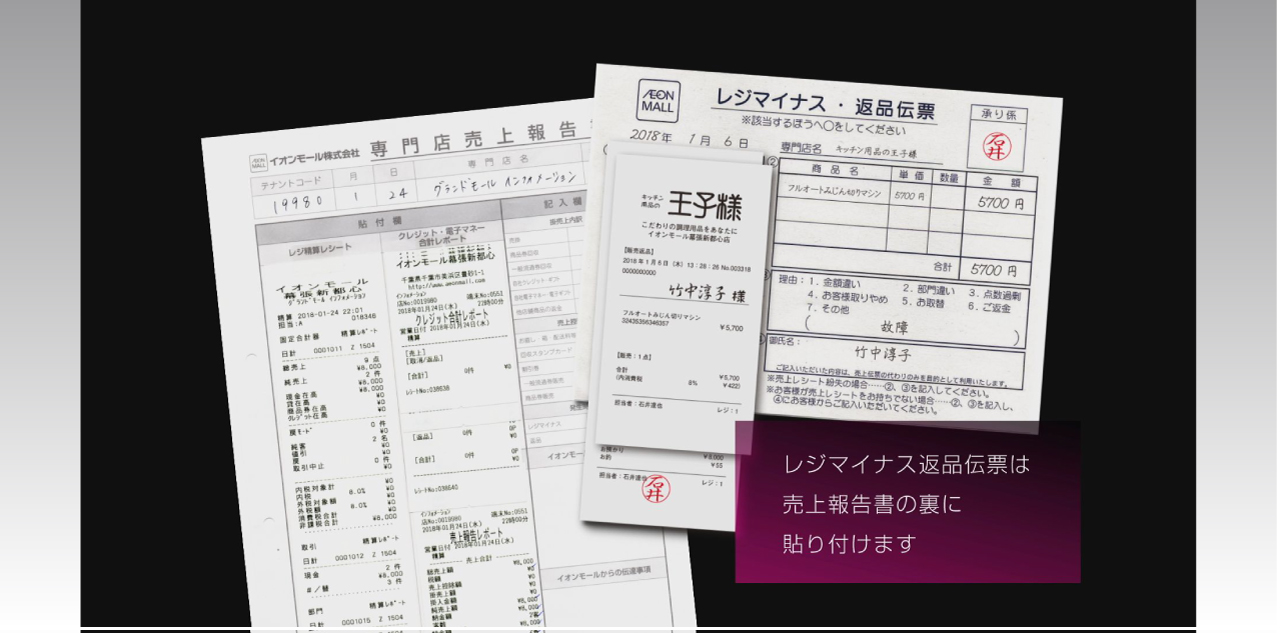

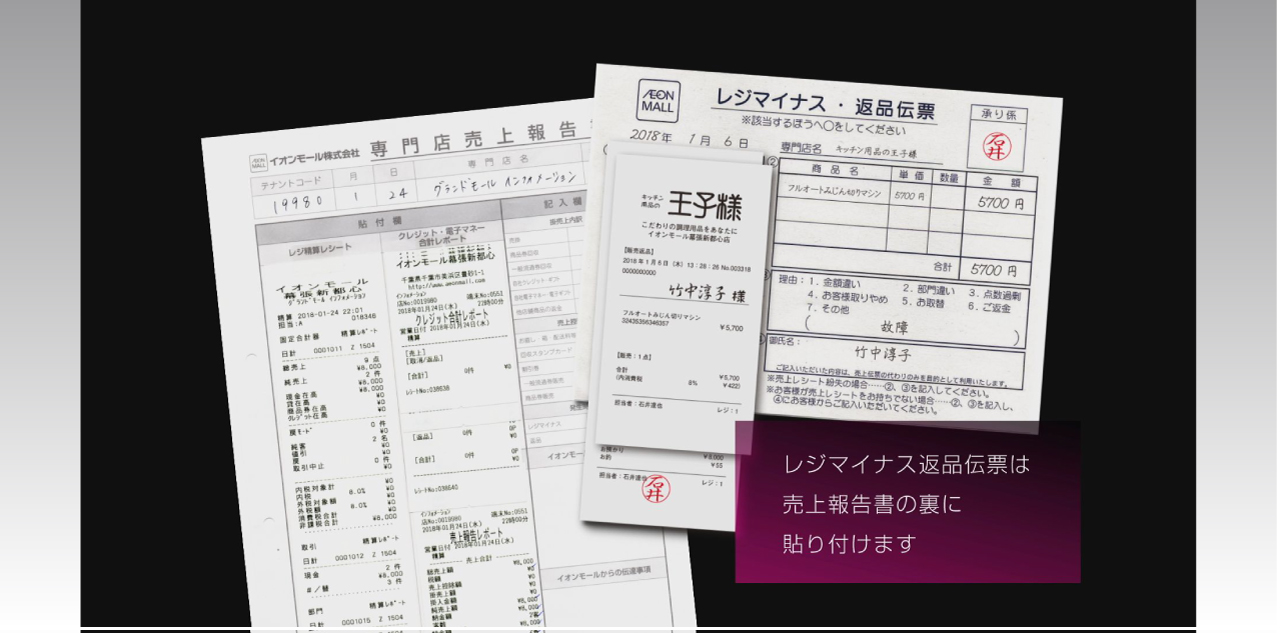

実物を画像化

講義内では、用紙やアイテムなど実物を用いることも多いです。そしてこれらを動画の中で説明すると、さらに分かりやすくなります。要点や記入箇所などを「動きで」表現することができるからです

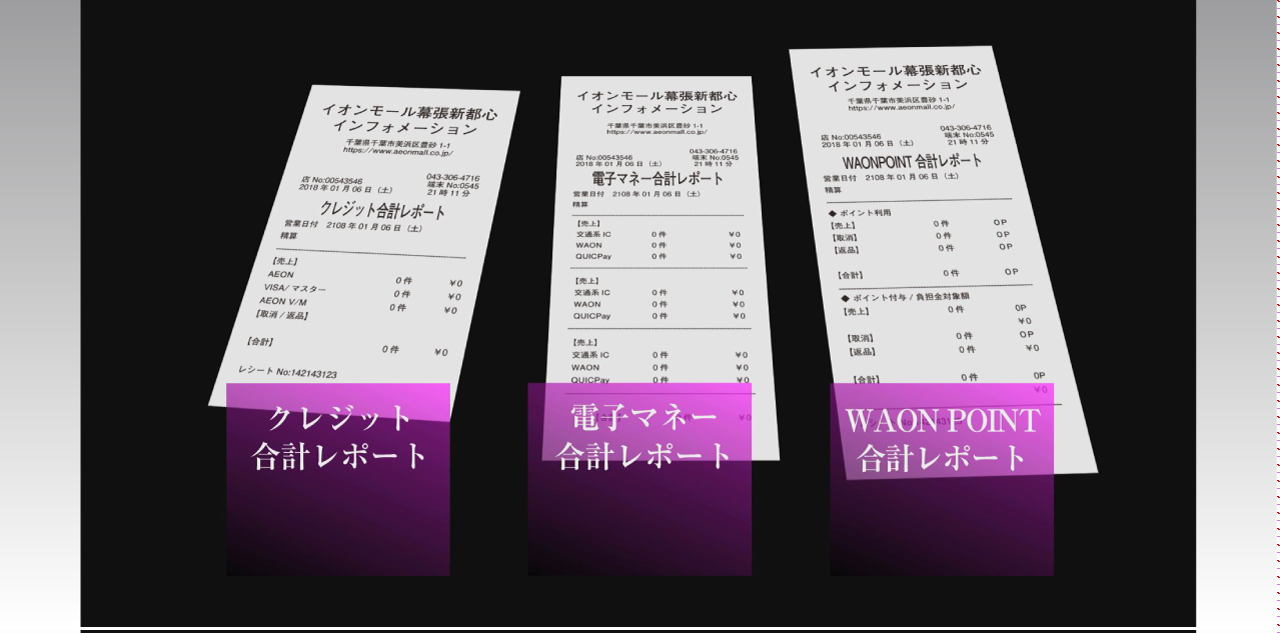

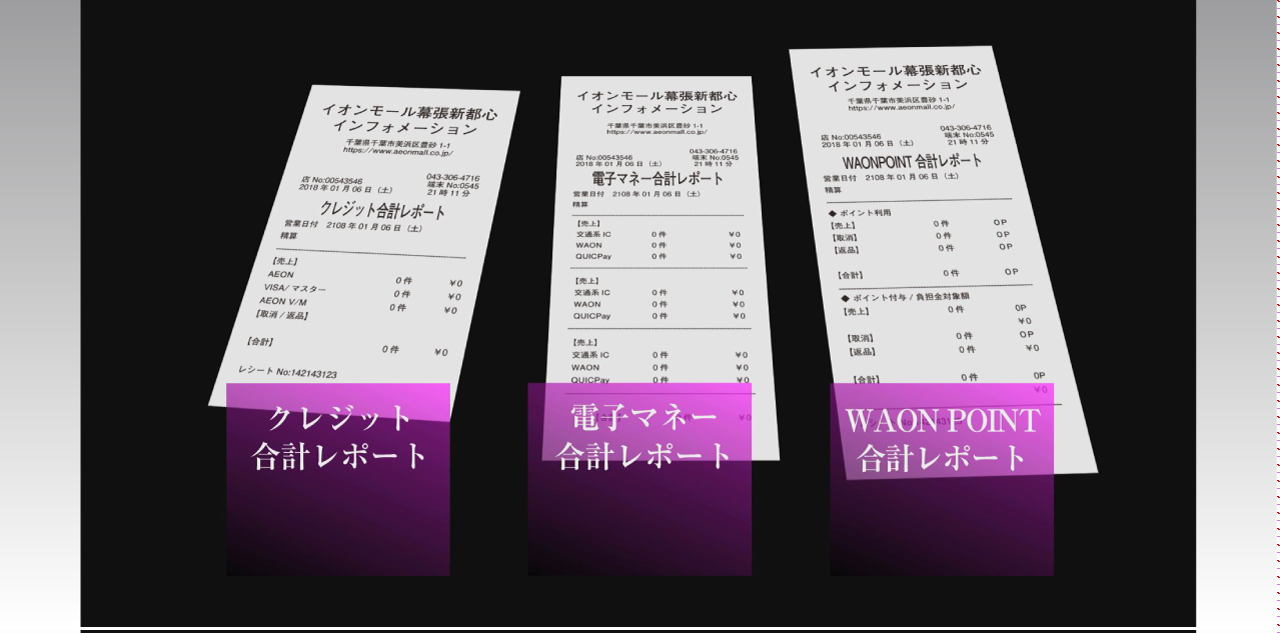

効果的なモーション

たとえばこうしたレシート類。証書などもこれにあたりますが、動画で説明することで種類を明示し、ポイントを強調するできます。特にレシートは小さいので、大画面による解説がとても役立ちます

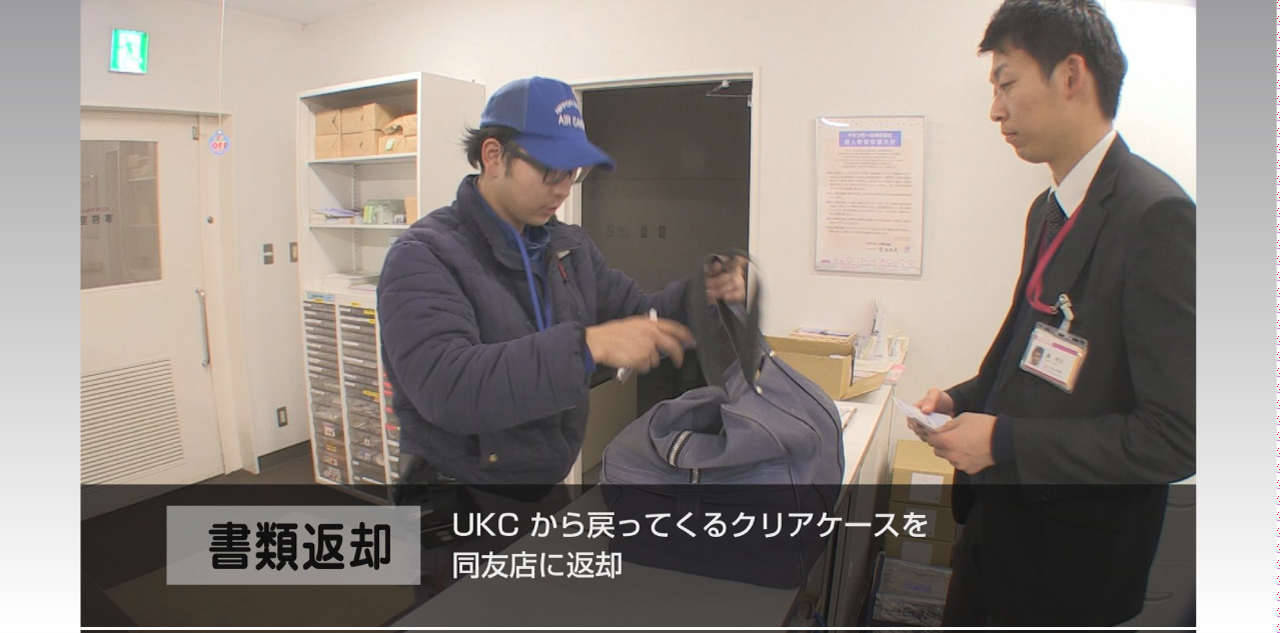

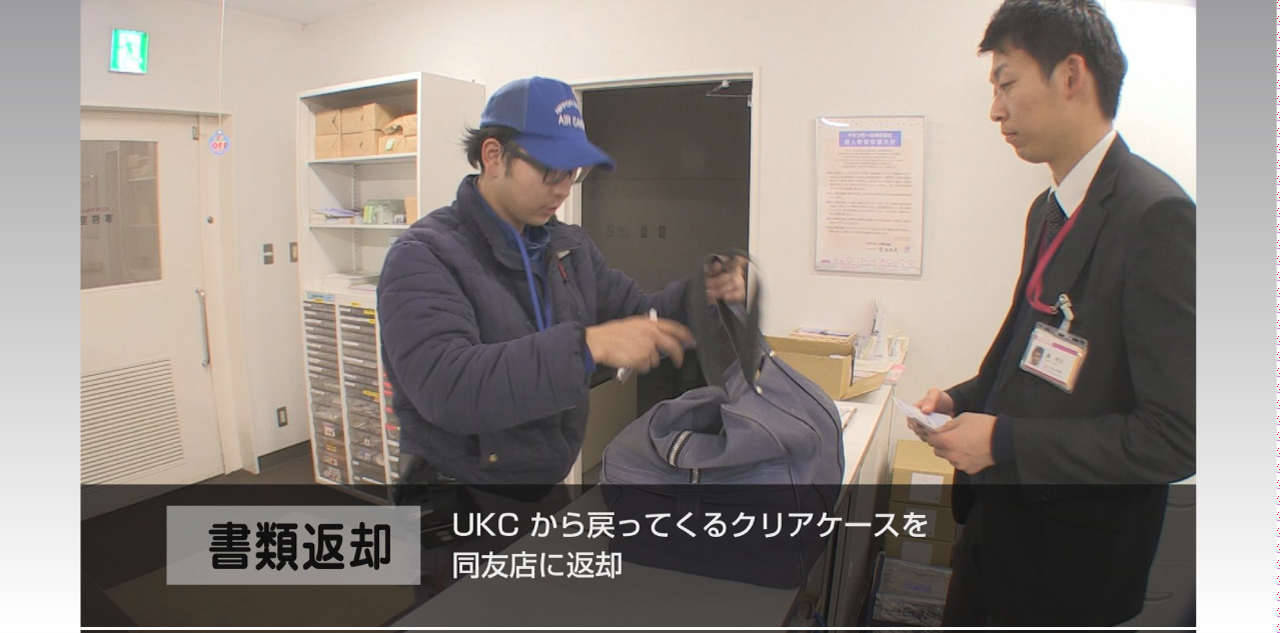

実際の撮影画像

動画教材では、どうしても説明的な画像が多くなりがち。これだと、見る側も退屈しひいては意欲が減退してしまいます。なので、教材動画では実際の現場をロケした画像を上手にインサートします

「やってみせる」意味

現場を撮影した素材を見せることは、言い換えれば「実際にやってみせる」という意味もあります。人は模倣を好む動物。一度でも凡例を見ておけば、自然とあるべき行動をトレースするものです

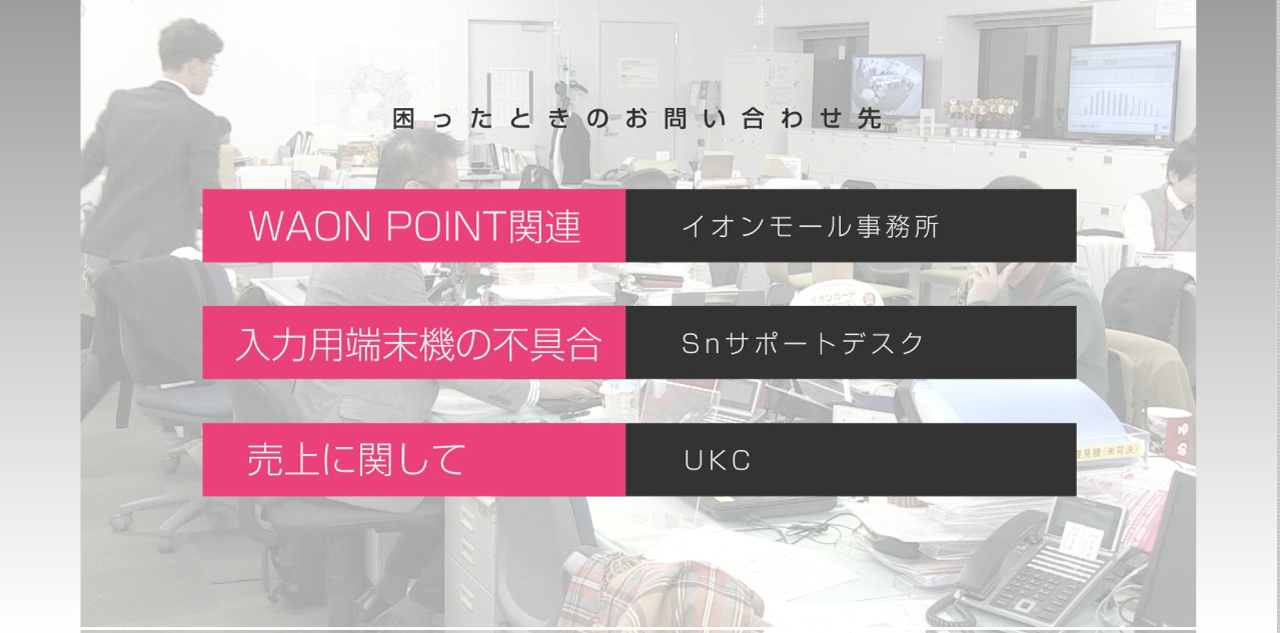

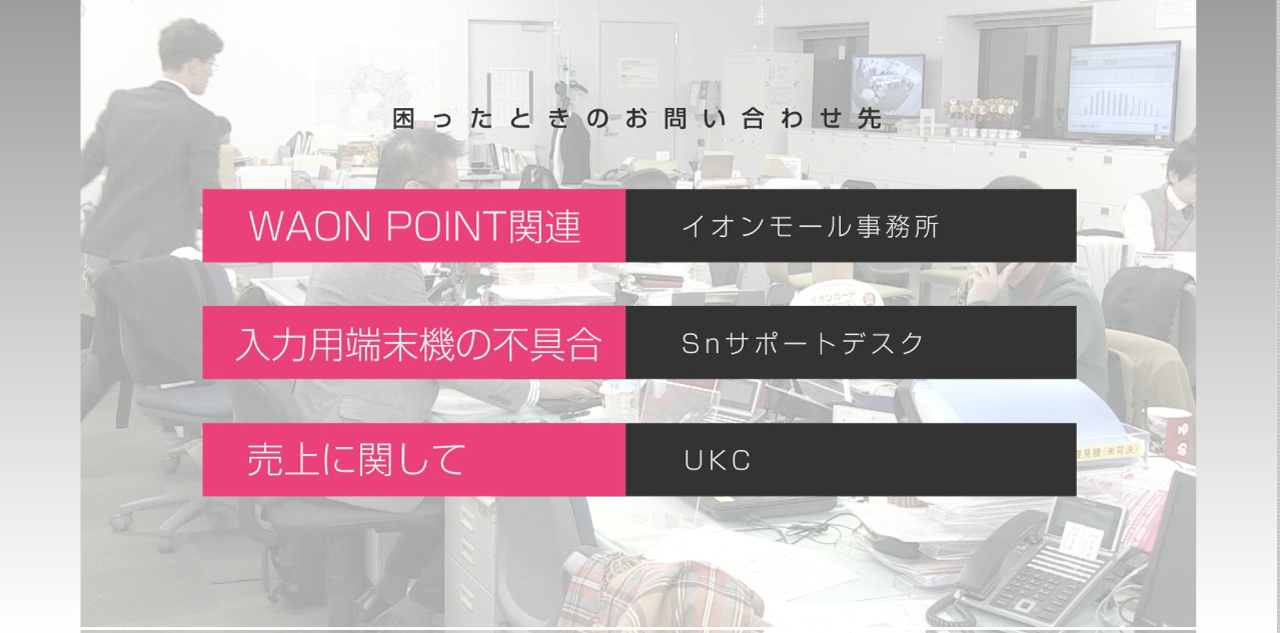

シンプルにまとめ

動画の締めには、ここまでの学習内容をシンプルにまとめた画面を入れてあげるとスマートです。動画とはいえ、基本は書籍と同じ。見る側の意識に立ったデザインと再編集を施すことがポイントです