くわしく知りたい!

動画制作解説コラム

なぜ動画は効果的な意志伝達を可能にしてくれるのでしょうか。ここでは、今回のイーグルバスさまの制作映像を範にとり、社内教育動画を制作する意味とそのメリットを、具体的に分析します。研修用動画制作をされる際の参考資料にしていただければ幸いです。

効果的な社内研修とは

効果的な社内研修とは

企業で教育を行う機会も多いことでしょう。新入社員研修、管理職研修、定期研修…。講師となる社員が事例や教材を用い、座学で実施されるケースが主流と思われます。

が、留意すべきなのは「聞き手は、話者の想像以上に退屈している」という事実。

教育とはいえ、受け手が「退屈だな…」とか「…あと何分で終わるの?」と感じてしまうと効果は加速度的に下落します。

学校と違い、ほとんどの社員は自分の仕事を一時停止させて研修に参加している。つまり、できることなら早く業務に戻りたい…。そう考えている場合が多い。

こうなると教育も本末転倒です。義務的に講義を受講しても、本質的な効果は見込まれないでしょう。だからこそ「社員の能動性を起動させる」工夫が求められるわけです。

そんなとき威力を発揮するのが動画。素材は何でもOK。たとえば、事例の紹介や現地の様子、あるいは体験社員のコメントでもいいでしょう。そこに「映像」というツールを差し込むだけで、受け手の印象は断然違ってきます。

ですが、撮りっぱなしの記録映像では逆効果。単純に丸回ししただけの映像はとても退屈で見づらく、開始から30 秒もたてば「この映像、あと何分で終わるの?」と全員が感じてしまいます。だからこそ「制作動画」の持つ強い伝達力が求められます。

もっとも効果的な活用方法は、講義中、10 分程度ごとに制作映像を挿入する形。いわゆる「コーナーだて」によるスケジュール。全体が60 分でも、延々と講義ではなく細かに表現が変化するため、受け手が退屈しません。その分、受講生は内容に没頭できます。

そのためにも、制作するコンテンツは、テンポよく、分かりやすく、かつ「短く」まとめてあることが必須。企業用動画は「短ければ短いほど」完成度が高いのです。

短時間に全要素を押さえ、分かりやすく、かつ面白く映像で表現する。そこにはきわめて高いセンスと分析能力が求められます。それはまさに、くすのき台エージェンシーの得意分野。

こうした動画を最大限活用し、講義を「お説教だけ」で終始させない。それが、社内教育を行う上での最良条件です。

社内での制作が難しい理由

社内での制作が難しい理由

厳しい経済情勢のなか、社内で教育用動画を作るよう指示される場合もあるでしょう。実際やってみるとナカナカ面白いし、楽しいもの。

しかし、本質的な意味で「効果を得られる作品になるか」は、未知数であることが多く…。教育用映像は「効果が出て」初めて意味があります。

ただでさえ多忙な毎日のなか、そのために割ける時間は限られています。また、全体の構成も「文章」とは異なる。見る側が退屈しないよう、テンポよく、短くまとめなければなりません。その作業は、想像を超えるほど難しい。

当方は、実際に自社内制作を実践している企業さんをいくつも拝見しております。いろいろ工夫され、各社さんがんばって取り組んでいます。その心意気やよし、なのですが、やはり、求める結果は難しいのが現実なんだそう。

いっぽう、こうした映像を「見せられる側」はどう感じているのでしょうか。

もっとも多いのは「見づらい」「ダラダラ長い」「見ていてちょっと恥ずかしい」といった意見。プロでない方の制作なので仕方ないのですが、それが現実のようです。

…ですが反面、作る側は大変な苦労をしているのが実際。 多くの担当者は、それなりにこだわって工夫をこらしているのです。

やはり、餅は餅屋。会社としては、大まかなコンセプトだけを決定し、あとは専門家に任せる方が効率は圧倒的。本当のメリットは何か。そこにフォーカスをあてて考慮すれば、おのずとベストな選択は見えてきます。

重視すべきは、「見せらる側がどう受け取るか」。それを鑑みれば、制作は熟練した業者に頼むのが結果として近道であり、コストダウンにつながることは明確です。

コストは最小、効果は最大

コストは最小、効果は最大

いま社内教育は、大手企業さまに限らず随時行われてます。

が、そのつど新規に資料を作成していては、大変効率が悪いですね。

とくに実地資料や現場状況を報告する場合など、その様子をつぶさに文字で書いていては時間がいくらあっても足りません。

また、雰囲気や様子などは、文字で書いてもなかなか伝わらないし、リアルさという点で受け手に食い足りなさを感じさせてしまう。

一方、定例現場が各地に散在する場合。受講生全員をそこに連れて行き説明するのは事実上無理。できたとしても、大変コストがかかり、非効率この上ない。

また、技術指導や製造指導などは実際の現場を見ることが大きな要素。ですが、これも操業時の状態は常に変化するため、いつでも見学できるわけではない。何か「雛形的な」動画があれば、手軽に、移動することなく教育が行える。

だからこそ動画は、社内研修に必須のアイテムといえます。

熟練した職人さんの技を映像で保存しておけば、研修室にいながらそのテクニックをじっくり学習できる。

大人数で見学するには危険な工場でも、動画素材があれば全員でディスカッションしながら深く学べる。

あちこちに点在する事業所・工場・店舗を、時間をかけて回らなくても、映像があれば短時間にコストレスで、要点のみ押さえて見せることができる。

動画で教育内容をまとめておくことは、想像以上にコストダウンを図ることができる。決して見逃せない要素です。

ただしポイントなのは、汎用的な映像・一般的な市販のものではなく、あくまで「御社のオリジナルのものを保存しておく」こと。

一般論ではなく、独自に撮影した映像・独自の企業理念を会社の方針に沿ってまとめておくこと。これが大切です。それだけで、伝わる内容、深さが段違いに違ってきます。

真心をこめて社員を思う社長さんの心意気は、きちんと伝わるもの。そう、教育に対し、真摯(しんし)に取組み映像化したならば、その意志はきちんと受講生に伝わる。それが動画の力なのです。

いつでも実演を再現できる動画

いつでも実演を再現できる動画

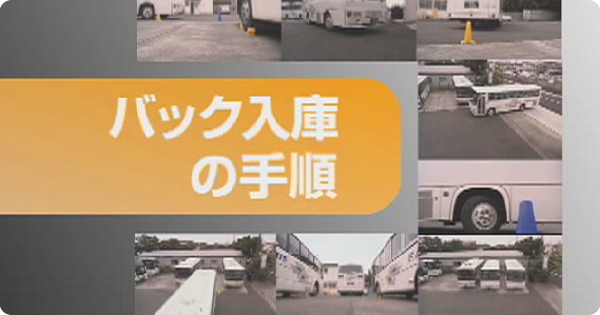

社内教育には「正しい技術と情報を伝える」大切な目的があります。これを実践するため動画を活用するのは、まさに正攻法。

動画なら、伝えたい内容をそのまま収録することができるからです。

これまで「技術」は、大変な時間と従事者の忍耐によって、後継者に伝えられてきました。もちろんこのプロセスは重要なのですが、一方組織として、そしてシステムとして技術・情報を多くの社員・スタッフに伝えなければいけないケースもあります。

そんなとき、動画は大きな威力を発揮。余計なコストをかけずに、短時間に受講生に伝えることができます。

また、実演の見学は空気感も含めてリアルに体験できるメリットがある反面、繰り返し実演は難しい、時間に制約があるなど、さまざまなかせがあるのも事実。

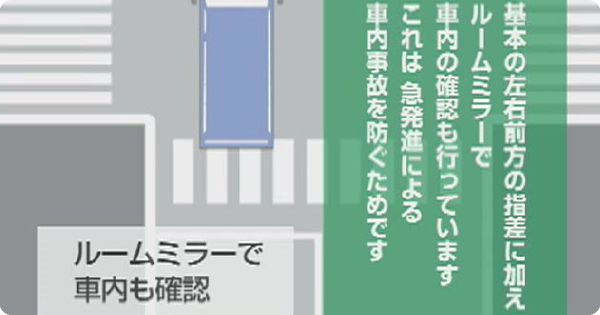

その点、映像なら何度でも繰り返して見れるし、また複数のさまざまなアングルから、技術を分解しながら見せられる。スローでも見れるし、俯瞰でも、クローズアップでも見れる。これは動画でしか実現しえない、大きなポイントです。

内容がより具体的になる

内容がより具体的になる

動画のもうひとつの特徴として「周辺情報までリアルに伝わる」側面があります。

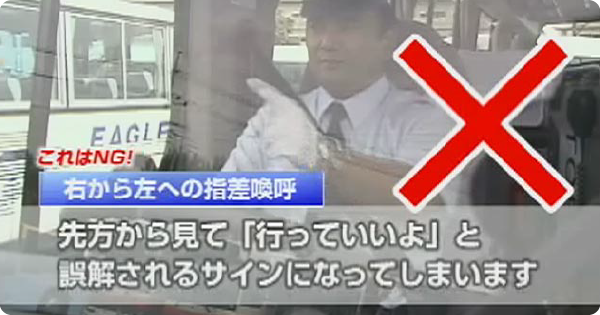

たとえば、マナー研修の動画。単に決められた言葉づかいだけでなく、実際に目線をどう動かしているか、どんな気持ちで相手に接しているかまで全て伝わる。

これは、映像ならではの「行間」表現力によるもの。

いわゆる「ニュアンス」です。確かにマニュアルや文字資料は、決め事や動作基準を明確にするためのひとつのガイドライン。ですが、そこに映像素材を加えることで、さらに深い情報伝達が可能になります。

受講生も人間。紋切り型に情報を押し付けるだけでなく、動画で伝える側の思いや真意を汲めれば、想定以上の学習効果を体得できるもの。そう、まさにコミュニケーション。結果、映像は単なる教育素材という枠を超え、会社内での意志伝達に「意識の交流」という、得がたい側面を与えてくれます。

そうなれば、あとは話が早い。会社側の願いをしっかり社員に伝え、その上で技術・情報を提供できる。こうした具体的な動きがあってこそ、社員教育は成功します。

具体性を、血の通った形で表現し実現させる。それが教育用動画の持つ力です。